電話受付時間 8:00 ~ 23:00 / メール・LINE受付時間 24時間 / 調査は365日24時間対応

No.1[探偵]子供の権利について[離婚後のパーフェクトガイド]

離婚後も、子どもには親の関係が切れるわけではなく、法律上・生活上さまざまな権利が守られています。主なものを整理すると以下の通りです。

目次

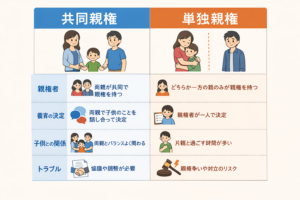

親権・監護権に関する権利

親権

離婚後は父母のいずれか一方が「親権者」となりますが、親権がない親であっても完全に関係が絶たれるわけではありません。

監護権

親権と監護権を分けることも可能(実際にはあまり無い)で、親権者が父でも、監護権を母が持って子どもと暮らすといった形も認められます。

面会交流権

- 子どもは、親権を持たない親とも「会う権利」「交流する権利」を持っています。

- 面会交流は、子どもの健やかな成長のために重要とされ、裁判所もその実施を重視します。

- 実施方法は、月に数回の直接面会や、電話・オンライン通話、手紙のやり取りなど柔軟に決めることが可能です。

養育費を受ける権利

- 子どもには、経済的に安定して生活する権利があります。

- そのため、同居していない親から「養育費」を受け取る権利が保障されています。

- 養育費は「衣食住」「教育費」「医療費」など、子どもの成長に必要な費用を対象とし、基本的に子どもが成人に達するまで(場合によっては大学卒業まで)支払われます。

相続に関する権利

- 離婚によって夫婦関係は解消されますが、子どもと親の「血縁関係」はなくなりません。

- したがって、子どもには父母双方の財産を将来相続する権利が残ります。再婚や新しい家庭ができても、この権利は失われません。

安定した生活・教育を受ける権利

- 子どもは、離婚後もできる限り安定した環境で成長することが求められます。

- 学校生活の継続、住環境の安定、必要な医療や教育を受ける権利があり、親はそのために協力する義務を負っています。

子どもの意思の尊重

- 子どもの年齢や成熟度に応じて、親権者や面会交流の在り方を決める際に「子どもの意見」が尊重されます。

- 特に調停や裁判では、15歳以上の子どもの意見は強く考慮されるのが通例です。

まとめ

離婚は夫婦関係を解消する手続きですが、子どもにとっては親であることに変わりはありません。

子どもの権利は「親の都合」よりも優先されるべきであり、養育・交流・生活の安定を大切にすることが法律上も社会的にも求められています。